Le journal ouvert : entretien avec Alain Cavalier

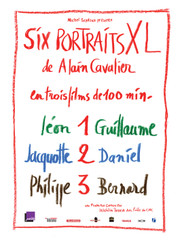

Les mercredis 17, 24 et 31 octobre voient les sorties, à raison de 3 fois 2 films de 100 minutes, des “6 Portraits XL” d’Alain Cavalier, dont on parle beaucoup depuis quelques mois à la faveur de leurs présentations dans de nombreux festivals. Notre collaboratrice Amanda Robles, spécialiste de l’œuvre de Cavalier, a réalisé cet entretien en vue du dossier de presse de cette distribution et nous a permis de le reproduire.

Dans ses Six Portraits XL qui sortent en salles cet automne, Alain Cavalier renoue avec le geste documentaire. Comme dans les portraits de femmes réalisés pour la télévision en 1987 et 1991, il retrouve ici son appétit à filmer le travail (la nouvelle série compte un boulanger, un cordonnier, un acteur et un journaliste). Mais le dispositif est tout autre. Alors que les courts opus de la série précédente étaient tournés en une seule journée, cette fois les films font aussi état du travail du temps. C'est en revisitant ce qu'il aime appeler ses « tendres stocks » (1), soit les milliers d'heures de son journal filmé, que le filmeur a ressuscité ces portraits au long cours, dont certains se dessinent, touche après touche, sur des dizaines d'années. Par sa fidélité aux personnes qu'il filme, Alain Cavalier est passé maître dans l'art de saisir l'émotion de l'instant mais aussi celle du temps qui passe. Au fil des années, son journal dépasse alors le projet autobiographique dans son aspect intime pour décrire aussi et surtout les autres, amis de toujours ou rencontres passagères. Le film qui marquait les premiers pas d’Alain Cavalier dans l’écriture autobiographique ne s’appelait-il pas La Rencontre ? Visites et rencontres rythment la vie et donc le journal du filmeur, l’activité de portraitiste devenant un geste régulier, familier qui dessine un autre territoire de l’intime : la fraternité.

Dans ses Six Portraits XL qui sortent en salles cet automne, Alain Cavalier renoue avec le geste documentaire. Comme dans les portraits de femmes réalisés pour la télévision en 1987 et 1991, il retrouve ici son appétit à filmer le travail (la nouvelle série compte un boulanger, un cordonnier, un acteur et un journaliste). Mais le dispositif est tout autre. Alors que les courts opus de la série précédente étaient tournés en une seule journée, cette fois les films font aussi état du travail du temps. C'est en revisitant ce qu'il aime appeler ses « tendres stocks » (1), soit les milliers d'heures de son journal filmé, que le filmeur a ressuscité ces portraits au long cours, dont certains se dessinent, touche après touche, sur des dizaines d'années. Par sa fidélité aux personnes qu'il filme, Alain Cavalier est passé maître dans l'art de saisir l'émotion de l'instant mais aussi celle du temps qui passe. Au fil des années, son journal dépasse alors le projet autobiographique dans son aspect intime pour décrire aussi et surtout les autres, amis de toujours ou rencontres passagères. Le film qui marquait les premiers pas d’Alain Cavalier dans l’écriture autobiographique ne s’appelait-il pas La Rencontre ? Visites et rencontres rythment la vie et donc le journal du filmeur, l’activité de portraitiste devenant un geste régulier, familier qui dessine un autre territoire de l’intime : la fraternité.

Certains de ces portraits ont été filmés il y a longtemps. Il s’agit de projets à part ou bien font-ils partie de votre journal filmé ?

Ils font entièrement partie de mon journal. Il y a des moments de mon journal davantage tournés vers l’autre, et d’autres moments plus personnels. Il y a le journal fermé et le journal ouvert. Tout ça est totalement mélangé.

Pourquoi cette publication aujourd’hui ?

Je préparais un film avec une femme écrivain, Emmanuèle Bernheim. Son père, victime d’un AVC et à moitié paralysé, lui avait demandé de l’aider à en finir. Elle en avait écrit un livre : Tout s’est bien passé. J’avais décidé de tourner cette histoire : Emmanuèle serait elle-même et moi, son père. Peu de temps avant les prises de vues, elle m’annonce qu’elle a un cancer du sein. Elle en guérit. Elle fait une récidive et meurt. Secoué par sa disparition, j’ai l’idée, pour tenir le coup de visiter le journal filmé que je tiens depuis 1993. J’y ai trouvé des personnes filmées à différents âges de leur vie. Je les suivais pour le plaisir de filmer. Pas pour rencontrer un public.

Certains sont des proches, d’autres moins et vous les regardez avec le même intérêt, la même tendresse.

Certains sont des proches, d’autres moins et vous les regardez avec le même intérêt, la même tendresse.

L’attention à l’autre, c’est un outil, comme la caméra. Échanger. Partager. Sans cesse. La personne que je filme, qui elle-même a un travail, découvre que je travaille aussi, toujours là, toujours prêt à enregistrer. Ça crée une fraternité, une rapidité d’échange et, au fil du temps, je reçois de ceux qui sont devant mon objectif une série de gestes et de paroles qui sont le sel de mes films.

Comment avez-vous rencontré Daniel ?

Nous nous trouvions sympathiques. J’allais le voir dans son petit appartement rempli de vieux livres, de vieux disques, d’une télévision centenaire, un repaire de vieux garçon que j’aurais pu devenir. J’ai filmé la progression de ses T.O.C. (Troubles Obsessionnels Compulsifs) qui est de vérifier cent fois que tout est bien en place avant de sortir de chez lui. Et j’ai fini par lui poser la question qui me brûlait depuis tant d’années : “Pourquoi, toi, qui es un cinéaste de talent, tu ne fais plus de films ?”… Chaque fois qu’on se voit, on s’amuse aux jeux de grattage. J’en apporte toujours une dizaine. Pour la première fois depuis dix ans, on a gagné. Du point de vue de la construction dramatique, c’est épatant. Sans scénario. Sans acteurs. Sans équipe. Sans budget. Offert par la vie. Avec l’aide du temps.

Et Jacotte ?

Le premier jour du mois d’août, j’avais rendez-vous avec elle et son mari dans un café de la Porte de Saint Cloud, les Trois obus. Nous partions en voiture pour Chalonnes, sa ville natale où se trouve la maison de ses parents. Rien n’avait été touché depuis leur mort. Elle ouvrait les volets, les armoires, les placards, sortait les jouets, les robes, les chapeaux. Elle revivait son enfance, période sacrée de sa vie. Deux heures après, elle refermait tout jusqu’à l’année prochaine et le couple finissait son trajet à La Baule pour les vacances. J’ai filmé Jacotte pendant quinze ans. Je ne pensais pas du tout à un film. Il n’y avait pas de récit en marche. C’était toujours la même chose. Et le récit s’est introduit le jour où il a fallu vendre la maison, étage par étage, pour en faire trois appartements. Grande tristesse de Jacotte. Le grenier se remplissait, au cours des travaux, de tous les meubles. Sous les toits, la canicule d’août rendait les visites étouffantes. Quand le grenier fut plein à craquer, avec Jacotte on s’est regardé, on a ri un peu tristement. Et décidé que je ne viendrai plus la filmer.

Le premier jour du mois d’août, j’avais rendez-vous avec elle et son mari dans un café de la Porte de Saint Cloud, les Trois obus. Nous partions en voiture pour Chalonnes, sa ville natale où se trouve la maison de ses parents. Rien n’avait été touché depuis leur mort. Elle ouvrait les volets, les armoires, les placards, sortait les jouets, les robes, les chapeaux. Elle revivait son enfance, période sacrée de sa vie. Deux heures après, elle refermait tout jusqu’à l’année prochaine et le couple finissait son trajet à La Baule pour les vacances. J’ai filmé Jacotte pendant quinze ans. Je ne pensais pas du tout à un film. Il n’y avait pas de récit en marche. C’était toujours la même chose. Et le récit s’est introduit le jour où il a fallu vendre la maison, étage par étage, pour en faire trois appartements. Grande tristesse de Jacotte. Le grenier se remplissait, au cours des travaux, de tous les meubles. Sous les toits, la canicule d’août rendait les visites étouffantes. Quand le grenier fut plein à craquer, avec Jacotte on s’est regardé, on a ri un peu tristement. Et décidé que je ne viendrai plus la filmer.

C’est important que Jacotte soit la première des six portraits. Elle est un peu l’emblème de vos films. Vous faites un peu comme elle, vous visitez vos « tendres stocks ».

On fait le même travail de mémoire. Sauf que moi, je visite moins mes stocks, je les fabrique chaque jour. C’est de les fabriquer qui m’excite le plus et pour m’exciter, il faut une personne, un récit, un lieu. D’abord la personne, mon émotion devant elle, mon désir physique de la filmer. Un récit, ensuite, un récit en marche qui vienne des personnes au moment où je les filme et qui ne soit pas la réalisation d’un scénario écrit des mois à l'avance, le contraire pour moi de la vie. Enfin, un lieu, une certaine concentration visuelle. Ne pas s’éparpiller, tourner dans vingt-cinq endroits, sinon la matière s’évapore. Quand ces éléments sont réunis, si vous le voulez, vous pouvez dire que je suis un témoin de mon temps. Mais sans chercher à l’être.

Par contre, on peut dire que Philippe fait l’inverse de vous, il brosse les portraits en un temps record.

Par contre, on peut dire que Philippe fait l’inverse de vous, il brosse les portraits en un temps record.

Devant moi, il fait le contraire de moi. C’est du sport de haut niveau : quatre portraits de vingt-six minutes en un après-midi, en un seul plan chacun, sans coupures et avec des mouvements de caméra compliqués. C’est passionnant à filmer et dix ans après de revenir voir un Philippe différent. Guillaume, le jeune boulanger-pâtissier, est aussi un fou de travail et de précision. Quand un homme travaille, triche impossible. Je peux le filmer, il est juste. Quand il n’a que sa parole à proposer, méfiance, risque de pose. Quand un cinéaste filme avec tout son corps et tout son esprit, il est aussi dans la précision, sans pathos, sans graisse, à condition qu’au montage, il reste proche de son sentiment au moment où il filmait.

Le portrait de Léon est peut être le plus touchant. Votre relation évolue devant le spectateur qui découvre Léon en même temps que vous.

Tous les deux, on commence par se vouvoyer et on se tutoie pour finir. Ça faisait un moment que je tournais autour de lui. J'entrais dans sa boutique, il me plaisait mais j'étais gêné parce qu'il écoutait constamment une radio arménienne très fort. Je me disais : je ne peux pas tourner dans ces conditions et je ne peux pas non plus lui demander de l'arrêter car il sera quelqu'un d'autre sans sa radio. Je ne veux rien changer à la façon d'être des personnes que je filme. Et puis quand j'ai vu affiché sur la porte de Léon qu'il fermait sa boutique dans deux mois, je me suis dit : il faut y aller, une histoire est en route, et si je n'arrive pas à lui faire éteindre sa radio tant pis j'abandonnerai.

Tous les deux, on commence par se vouvoyer et on se tutoie pour finir. Ça faisait un moment que je tournais autour de lui. J'entrais dans sa boutique, il me plaisait mais j'étais gêné parce qu'il écoutait constamment une radio arménienne très fort. Je me disais : je ne peux pas tourner dans ces conditions et je ne peux pas non plus lui demander de l'arrêter car il sera quelqu'un d'autre sans sa radio. Je ne veux rien changer à la façon d'être des personnes que je filme. Et puis quand j'ai vu affiché sur la porte de Léon qu'il fermait sa boutique dans deux mois, je me suis dit : il faut y aller, une histoire est en route, et si je n'arrive pas à lui faire éteindre sa radio tant pis j'abandonnerai.

Et il l’a éteinte.

De lui-même ?

Non. Je lui ai expliqué pourquoi. Je commente la façon dont je travaille, j’informe sans cesse et je ne cache pas mes difficultés de filmeur. Cela dit, je ne leur montre le film que terminé. Ils savent qu’ils peuvent me demander de couper une scène. Ça n’est pas arrivé jusqu’à aujourd’hui.

Avec Bernard, ça a été plus simple. Il a été comédien dans votre film Le Plein de super en 1975 et assistant de Libera me en 1992.

Une amitié, une compréhension, une confiance sans nuage. Je l’ai suivi pendant dix ans, jouant seul sur scène un magnifique monologue écrit par lui. Du plus petit foyer de campagne aux grandes salles, partout, c’était toujours plein tellement c’était émouvant. Je suis fier d’avoir gardé trace de ce travail. Je suis aussi un archiviste.

Une amitié, une compréhension, une confiance sans nuage. Je l’ai suivi pendant dix ans, jouant seul sur scène un magnifique monologue écrit par lui. Du plus petit foyer de campagne aux grandes salles, partout, c’était toujours plein tellement c’était émouvant. Je suis fier d’avoir gardé trace de ce travail. Je suis aussi un archiviste.

Comment stockez-vous tous ces plans tournés ?

Entre 1993 et 2010 date de l’arrivée de la carte mémoire, j’ai plus d’un millier de cassettes. Sur chacune est collé un résumé du contenu. En voir une de temps en temps est un plaisir. C’est une image du passé, pas meilleure mais merveilleusement différente de celle d’aujourd’hui. Mes films tournés en vidéo sont à l’abri des dégradations imprévisibles. Ils ont tous une copie 35 millimètres dont on connaît la robustesse du négatif.

Et les cartes-mémoire, comment les stockez-vous ?

Je les mets dans un classeur. C’est la matrice du film. Ce n’est pas virtuel. Je peux les toucher, comme un négatif. Quand le montage commence, on fait un transfert des plans nécessaires au film. Le problème c’est l’usure du cerveau devant le défilement des images sur l’écran. Je note sur un cahier la description de chaque plan. Ça me permet une consultation plus rapide, moins usante, de la richesse du stock.

Vous parlez souvent de votre caméra comme d’un outil de travail.

J’ai tourné mon premier film avec une caméra qui faisait un bruit de machine à coudre. Mes films suivants avec une caméra énorme, blindée, pour ne pas entendre le bruit de sa mécanique. Aujourd’hui, comme un prolongement de mon cerveau, dans ma main, au chaud, je tiens une caméra fraternelle. Voilà toute l’histoire de ma vie et mon bonheur de la terminer en filmant librement à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Je rejoins mes amis peintres, écrivains, musiciens. Je fais partie d’un mouvement précis dans l’histoire du cinéma : filmer à la première personne. Aujourd’hui, le spectateur sait reconnaître les films où l’auteur tient la caméra, et vous montre son seul point de vue. Un nouveau trio est en formation : Filmeur. Filmé. Spectateur. Un parfum différent. Dans les Six Portraits XL,on m’entend dialoguer par petites touches avec la personne que je filme. Je souhaite que le spectateur me suive, devienne filmeur lui aussi en regardant mon travail, l’approuvant, le contestant, cherchant une autre façon de voir les choses. Je me suis aperçu que ma caméra, par moment, était comme un instrument de musique. Dans un de mes films, j’ai mis Stardust joué au saxophone par Lester Young. J’avais l’impression de filmer comme il soufflait. Quand je tiens la caméra, mon souffle règle mes déplacements, mes arrêts, le rythme et la durée du plan. C’est la maîtrise de la respiration qui me guide et quand elle commence à se bloquer c’est que le plan est en perte d’énergie et qu’il faut couper.

Vous m’avez dit que la caméra vidéo avait opéré un « changement silencieux » dans le cinéma.

Vous m’avez dit que la caméra vidéo avait opéré un « changement silencieux » dans le cinéma.

À la toute extrême limite, maintenant, vous pouvez faire un film seul et sans argent. À cause du génie des ingénieurs, vous pouvez le fabriquer, le monter, le projeter à un directeur de salle et faire 50/50 si ça l’intéresse. Par contre, si vous avez le désir de filmer la Bataille d’Austerlitz, j’irai voir, j’adore le grand spectacle, mais il vous faudra un scénario, des acteurs, des techniciens, un producteur, un distributeur… Le livre que j’ai préféré lire, c’est les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Il y raconte sa vie et dit “je”. C’était au XVIIIe siècle et ce fut un choc. Ce que j’aime aussi, c’est les croquis pris sur le vif. Louis David était à une fenêtre quand Marie-Antoinette, reine de France, est passée dans la rue Saint-Honoré, assise sur une charrette, allant à l’échafaud place de la Concorde. Il a fait sur le champ un dessin d’elle qui me traverse. J’aurais voulu être là avec ma caméra.

Mais vous ne pouvez pas être partout, tout filmer.

C’est bien ce qui me chagrine. Je me lève le matin et jusqu’à la fin de la journée je suis en alerte permanente. Mes yeux filment chaque instant. J’attends que la vie propose une perle à l’objectif de ma caméra. J’aurais voulu filmer ma vie intime dans ses moindres détails, mais c’est impossible. Un jour, un (ou une) cinéaste le fera. Toute la fiction autour de l’amour sera dépassée. Analysez une de votre journée avec franchise et faites la liste de ce que vous accepteriez qui soit filmé… Je ne parle pas des coulisses de tous les pouvoirs… Un dixième de la vie est accessible à une caméra. Dans mon propre journal filmé, il y a des morceaux que je ne voudrais pas montrer. Je n’aurai pas le temps de les enlever avant de m’envoler… Comme il y a des portraits qui dorment encore et que je devrais aller réveiller…

Vous avez d’autres portraits en cours ?

Je filme un homme jeune qui tient une boutique de chocolats, thés et cafés. Son père fabrique les chocolats, lui torréfie les cafés. Son père va prendre sa retraite. Lui, il quittera Paris, ira à Lyon où habite son ami. Son laboratoire chocolat sera attenant à la boutique. Il cherche un lieu. C’est l’aventure… Filmer la vie, pour moi, met des plumes au plaisir de la vivre.

Propos recueillis par Amanda Robles le 4 mai 2018

1. L'expression empruntée à l’ouvrage de Paul Morand Tendres stocks (Gallimard, Paris, 1921).